【青汁新聞 No.71】

平成20年(2008)2月1日

****************************

医療現場からのメッセージ

「老化(加齢)と健康」

〈私がお伝えします〉

南国中央病院・副院長 速瀬啓純(はやせよしずみ)先生

(写真/hayase_dr.jpg)

私が患者さんの診察を通して実感するのは、老化(加齢)には視力や聴力などの感覚器、そして排尿に関わる泌尿器を除けば3つの柱があるということです。まず一つは生活習慣病の中の、高血圧、糖尿病、高脂血症などによって進行する『(1)血管系の老い』です。次は骨粗鬆症、膝関節症などによる『(2)筋・骨格系の老い』で、最後は老年期うつ病に代表されるような『(3)心の老い』です。

(1)は脳硬塞、心筋梗塞といった血栓症(血管が血栓で詰まってしまう病気)を引き起こします。従って基礎疾患のある方は定期的な受診が必要となります。加えて水分を適切に摂っていただくことは大切です。汗で水分を失う季節や電気毛布などの暖房器具の使用に伴って水分を喪失する季節は常に脱水状態となり易いですし、入浴直後や起床直後も同様に軽度の脱水状態と言えます。私は患者さんたちには、入浴の前後、就寝前、起床直後にはコップ半分から1杯程度の水分を摂っていただくように勧めています。

(2)は例えば骨粗鬆症に起因する骨折や膝関節症に伴う変型、疼痛を呈します。整形外科の先生に診ていただくことはもちろんですが、骨や関節への負担を軽くするために筋力を維持・向上させる運動を続けることです。

子育てを終え、職を離れるとたくさんの時間ができ、考える時間も増えます。頭の中は自由に色々な楽しいことを考えることができるはずですが、何故か心は内面に向かい、悲観的な事を多く考えます。ご自分の健康状態やご家族への心配などが尽きません。こうした状態が続くと心は疲弊し、意欲の減退を来たし易くなります。これを私は(3)と考えています。趣味等で他者との交流を保っている人や仕事を続けている人にはこの傾向は少なく、人間にとって社会との関わりがいかに重要であるかと言うことが判ります。

結局、健やかな生活を送るにはバランスの良い食事を摂り(遠藤青汁を愛飲することはまさにこれを満たします)、適度な運動を続け、社会との関係を保つこと、そして定期的に健康をチェックすることが不可欠だと言えます。

****************************

〈今季のひとこと〉

ナッパの砦(とりで) 厄病神も 近づけず

(医学博士 遠藤 仁郎 著 「あおむしのねごと」より)

****************************

本年もよろしくお願い致します

梅の花もほころびそめて、皆様お健やかに新年をお過ごしの事と存じます。本年も「小さな瓶に大きな健康」をお届けできる様、頑張って参ります。ご愛飲者の皆様、販売店・農家の皆様、昨年同様、何卒よろしくお願い申し上げます。

(遠藤青汁高知センター 代表取締役社長 野村かよ)

****************************

つらい「むくみ」の症状。どうして起こるの?

「むくみ」のメカニズム

(「愛媛青汁教室・第9回」より)

(質問)

むくみやすい体質ですが、青汁を多く飲むことによって余計にむくむようなことはあるでしょうか?

(回答)

青汁を飲んだためにむくみがひどくなることはありません。

ケールを材料にした青汁には、尿を出しやすくする働き(利尿作用)のあることが知られています。これはケールに多く含まれているミネラルのうち、カリウムの働きによると考えられています。カリウムは体液の中で他のミネラルであるナトリウムといれかわり、ナトリウムを体から排除してしまうのです。ナトリウムは体液の中ではその量に応じて水を取り込む働きを持っています。つまり血液中のナトリウムが増えているときは水も増えている事になります。この状態になると水分は血管の外の組織に移動してゆきます。このために顔や手足がむくんで見えるようになるのです。

青汁を飲めば、カリウムの働きでナトリウムを体外へ出してくれます。この際ナトリウムと一緒に水が尿となって体外へ出るため、腫れはひいてくることになります。青汁を飲んだために余計に腫れがひどくなることはありません。ただし、腎臓の働きが悪くなっている時には、尿の出方が悪くなります。この場合はカリウムがいくら多くてもナトリウムを体外へ出してはくれません。

人間のからだは、大人では体重の約60%が水分で、この割合は常に一定になるように調節されています。この水分は、主に血液中や細胞内に含まれていますが、毛細血管から外(組織間隙)にしみ出して栄養分などを運び、また血管にもどっていきます。ところが、何らかの原因でしみ出る水分(組織間液)が毛細血管外に過剰にたまってしまうことがあります。この状態がいわゆる『むくみ』なのです。

心臓に戻る静脈や、水分や老廃物などを運ぶリンパ管の流れが悪くなると、むくみは引き起こされます。また、心臓、肝臓、腎臓などの内臓の病気が原因のケースもあります。

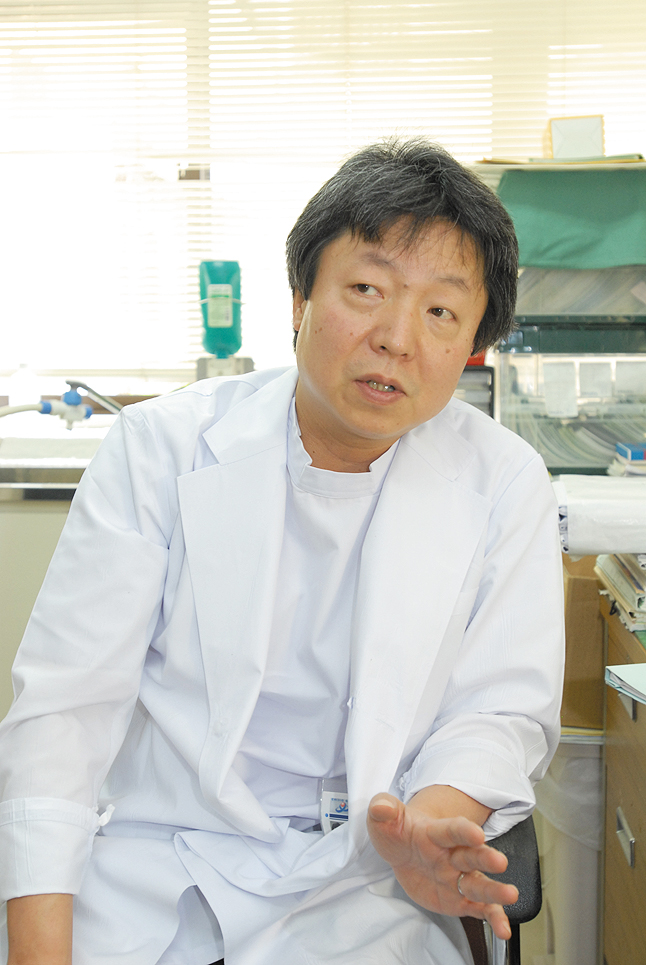

(写真/71_kyoshitsu.jpg)

遠藤治郎博士

****************************

私の体験談〜愛飲者様の声〜

「花粉症が軽減!」

会社の同僚2人で青汁を飲み始めて、2年がたちました。しかし、これと言って変わりがないので2人でやめようかなと言っていた所、毎日2本飲んで8年目の方がやってきたので、どうして飲み続けているのかと聞いてみました。

『花粉症がひどくて鼻はダラダラ、目はかゆくて涙ボロボロ。お医者さんには3日に一度は行っていたが、今では1シーズンで1回行くかどうかぐらいに減っている。』ああ、そういえば、私も花粉症が軽くなって、楽になっているのを忘れており、もう1人も、夏になり、紫外線に当たると手の甲、首筋がかゆくかぶれたようになっていたのが今年の夏はすごく軽くなっていた。自然に良くなったと思い、青汁のおかげということを忘れてやめるところだったと笑いながら話し合いました。

これからも青汁を飲んで元気に仕事に旅行に行きたいものです。ありがとうございました。

(松山市・澤田 様)

****************************

ケールとっておき簡単レシピ

「ケールの花芽ちらし」

(写真/recipe_chirashi.jpg)

〈春らしく見た目も華やかなレシピです!〉

材料(4人分)

・ケールの花芽 1束

・卵 2個

・生ハム(普通のハムでも可) 6枚

・にんじん(みじん切り) 1/2本

・ご飯 600g

・ごま 大さじ1

〈A〉合わせ酢

・酢 大さじ4

・砂糖 大さじ1

・塩 大さじ1/2

作り方

(1)花芽をゆでておく(『ケールの花芽のゆで方』参照)

(2)フライパンには油をひかず、砂糖(大さじ1・分量外)と塩少々(砂糖の半分が目安・分量外)を混ぜ合わせた卵を入れ、木ベラを使い手早く混ぜ合わせて、いり卵をつくる(途中からフライパンを火からおろして混ぜ合わせる)。

(3)生ハムは半分に切り、花芽の茎部分を小口切りにする。

(4)ボウルに温かいご飯を入れ、その上から〈A〉の合わせ酢をふりかけ、手早く混ぜ合わせる。さらに(3)の花芽の茎部分とにんじん、(2)のいり卵(半量分)、ごまを加え、さっくりと混ぜる。

(5)(4)を器に盛り、花芽の花部分と(3)の生ハム、残りのいり卵を盛り付ける。

ケールの花芽のゆで方

(1)花芽を洗い、花と茎部分に分け、さらに茎部分は半分に切る。茎部分をなべに並べ、水(大さじ3)と塩(ふたつまみ)を加える。

(2)(1)のなべにフタをし、中火にかけ、ひと煮立ちさせたら弱火にして、さらに30秒ほど火にかけ、ひっくり返す。

(3)(2)に再びフタをし、30秒ほど熱したらフタを開けて、初めに切り分けた花の部分を加え、さらに30秒ほど火にかける。

(4)(3)の花芽をサッと冷水に浸し、すぐに上げて、水気を絞っておく。

※菜の花・春菊・ブロッコリーなど、他の食材でも応用できます。